私自身が長年、情報通信およびインターネットの分野にたずさわってきましたので、事業継続プランの一部であるITに関わる部分に限った意見を挙げさせていただきます。

パソコンや業務システム、ファイルサーバーの利用すなわち、ITサービスは、今や中小・零細企業まで、業務遂行上必要不可欠なものとなっています。

ほとんどの中小・零細企業は、貸しビルをオフィスにしており、その部屋は人を火災から守ることを最優先としているため水の出るスプリンクラーが設備されています。火災になれば水に弱いサーバーは、スプリンクラーが稼動すれば全滅ですし、上の階が火事になっても消防車からの放水で全滅するでしょう。データーセンターは、人よりサーバーの保全を優先しているため、ハロン・窒素・二酸化炭素等のガスが発生する消火設備となっております。この点からも貸しビルのオフィスにコンピューターサーバーを置くことは、不適切です。

そのような環境にあるパソコンおよび業務システムサーバー、ファイルサーバーを、火災・震災による事務所の崩壊・パンデミックから守り、かつ電力エネルギーの削減という点からも、最も有効と私が考える仕組みは、◎クラウドデーターセンター※への業務システムサーバー、ファイルサーバーおよびのパソコンの移行です。

※クラウドデーターセンター:ここでの意味は、IaaS、PaaSのようなコンピューターのCPUおよび、主記憶、ハードディスク、それらをインターネットに結ぶ回線(含むVPN回線)のインフラを提供するサービスです。従来のデーターセンターでのサーバーハウジングと同様のコンピュータの機能を時間貸しております。

国内企業のIT環境について、(参考1:

http://www.runcom.co.jp/docs/ASPIC.pdf)

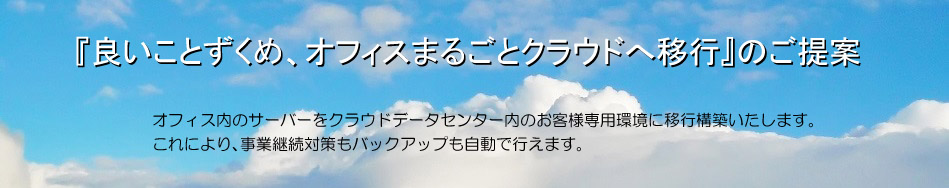

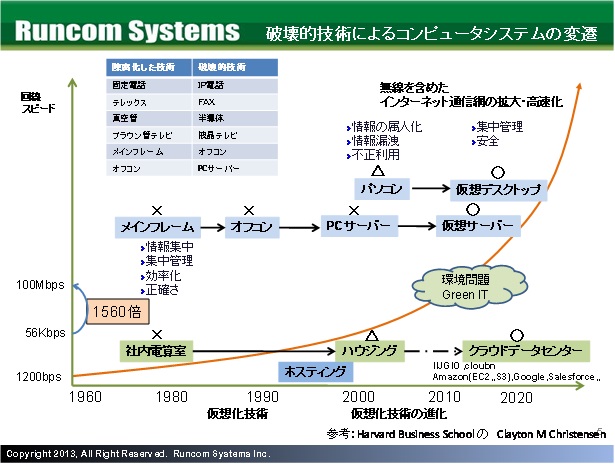

大手企業は10年以上前から、回線のブロードバンド化に伴って、メールサーバーおよび基幹業務システム等のサーバーをデータセンターにハウジングをしております。

東北震災においても、データセンターが、地震・津波で一つも壊れませんでした。(日本データーセンター協会発表)

しかし、中小・零細企業で、彼らの基幹である業務システム、ファイルサーバーをデータセンターにハウジングをしているところはほとんどありません。理由は、ハウジングに関わる費用が、サーバー1台置くだけでも初期費用を別にして、月額20万円から40万円は、かかることです。大手企業を支える中小・零細企業のIT機能が不全になるとサプライチェーンは、回りません。

2006年にAmazonによるAmazon Web Serviceという時間単位の従量課金によるクラウドデーターセンターのサービスが開始され、日本では、2010年にIIJが、2012年からNTTコミュニケーションズが、AmazonのAmazon Web Service(EC2・S3)を真似たサービスを開始しました。しかし、安価なVPN機能等、(企業が社内のサーバーをデータセンターに移行して、ハウジングと同様に、移行前同様サーバーが事務所にある時と全く同じ使い勝手にするために必要な機能)が、NTTコミュニケーションズは、年内提供予定とのことですが、日本のクラウドデーターセンター事業者からは未だ提供されていないのが現状です。

大多数の日本のデーターセンター事業者は、いまだに大企業向けのハウジング中心にビジネスをしております。Amazonのようなクラウドデーターセンターでのサービスに移行すると売り上げが数10分の一以下になってしまうため、既存のビジネスモデルの崩壊を懸念して、進まないのが実態のようです。逆に1社専用のサーバーでないとセキュリティ上危ないというようなハウジングを維持するための変な理屈を述べているデーターセンター業者も多々あります。

ただし、国内でも過去の偏見に囚われないユーザー企業は、大規模にAmazonのAmazon Web Serviceを利用しております。政府までもが、エコポイント 制度のときは、Sales Force.comのサーバーを利用しております。一般的なインターネットデータセンターに要求されるセキュリティレベルについては、Amazon Web Serviceは、金融機関で使えるレベルとのことで、東京海上グループで利用しているそうです。

弊社も顧客の業務システムサーバーをクラウドデーターセンターへの移行システムの構築については、安価なVPN機能が、不可欠なためAmazonのAmazon Web Service(EC2)を使わざるを得ませんでした。

日本の企業、政府が、海外の企業のデーターセンターを利用することについての懸念事項があります。特に米国企業のデーターセンターを利用する場合、アメリカの同時多発テロの翌月2001年10月に発効したパトリオット法の適用の配下にあることです。

このため日本の企業の情報を預かるのに米国のデーターセンターを利用することには、私は非常に抵抗を持っております。

(参考2:

http://www.publickey1.jp/blog/11/amazon_9.html)

米国企業のインターネットサービスを利用する場合、このパトリオット法の適用の配下にあることに日本の企業(政府・自治体を含め)は、あまりに無頓着な気がしております。例えば、元々の国策企業であるJALや日本たばこ、多数の地方自治体、国立私立大学までもが、マイクロソフトのOffice365を、採用しております。

マイクロソフトは、これらのコンテンツを海外にあるクラウドデーターセンターで運用管理しております。

インターネットトラフィックの改善のためマイクロソフトもAmazon同様に日本国内のデーターセンターを100億円の投資で作る計画のようですが、これもパトリオット法の適用の配下にあることは間違いありません。もちろんテロ対策法ですから、米国政府が、常時内容を分析していることは、否めないと考えられます。

私が課題と考えていることは、日本の政府・地方自治体および企業が、インターネットを利用したITサービスについて、パトリオット法や日本の検察・警察の捜査権が及ばない海外データーセンターの利用に非常に無頓着なことです。

ちなみに、米国政府はしっかりしていて、米国内のGovernment がクラウドデーターセンターを利用する場合は、米国内の米国の企業のデーターセンターしか利用することを許しておりません。

参考1のASPICでの発表資料の3ページ目に記載した、A Berkeley View of Cloud Computing(

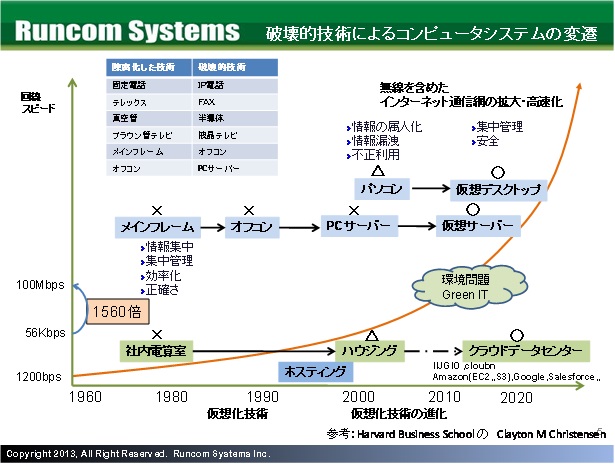

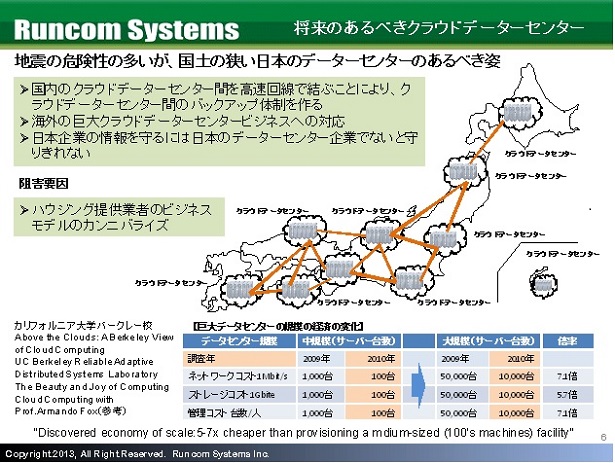

http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf)の論文のように2009年中規模データーセンター1000台と大規模データーセンター5万台では、ネットワークコスト、運用管理コストが、7分の一になりストレージコストが6分の一となるレポートがあります。2010年では、中規模データーセンター100台と大規模データーセンター1万台となっております。

(

http://www-inst.cs.berkeley.edu/~cs10/sp11/lec/20/2010Fa/2010-11-10-CS10-L20-AF-Cloud-Computing.pdf)

現在Amazonのデーターセンターのサーバーの台数は、恐らく今年は、50万台以上でしょう。(参考:

http://www.publickey1.jp/blog/12/amazon_15.html)

マイクロソフトやGoogleはそれぞれ100万台以上の物理サーバーを保有し、その上に複数の仮想サーバーを構築しています。これらの米国企業の巨大データーセンターでは、中規模データーセンターの7分の1どころではない数十分の一のコストの削減がなされていると考えられます。

このような海外の巨大データセンターに対抗するには、参考1のASPICでの発表資料の3ページ目に記載した、「将来あるべきクラウドデーターセンター」の絵のような国内のデーターセンター事業者が、データーセンターを高速回線でつなぎお互いの冗長化してバックアップすることで1つの巨大なクラウドデーターセンターを作ることです。再度政府として、e-Iapan構想のような戦略を立てて実施することを願っています。高速回線については、NTTの東西の持っているインターネットを使わない地域IP網を利用することで、クラウドデーターセンター間の高速のバックアップが行えると考えております。回線に品質については、狭い日本が有利と考えます。

以上、私の事業継続プランで重要なことは、以下の2点です。

1.中小企業の業務システムサーバー、ファイルサーバーおよびパソコンのコンテンツをクラウドデーターセンターへ速やかなに移行することです。そのために安価で安全なクラウドデーターセンターの利用を、重要な事業継続プランであることを示して頂きたいと考えます。

これには、企業の経営者がBCP対策として決断しないと進まないと思います。

このことに対しての障害の一つは、企業のシステムの運用管理をしている情報システム部員です。弊社の営業活動の中でも、社内で運用管理しているサーバーシステムをクラウドデーターセンターに移すことには、運用管理を行っている情報システム部員は、社内でないと安全でないということで、何かと理由を付けて反対してきます。自分達の仕事がなくなってしまう危機感からだと思います。

クラウドデーターセンターでのシステムの運用管理は、システムの設定で自動バックアップやスナップショット機能で正常稼動時のアプリケーションごとOSをコピーしておけば、システムが壊れた場合でも、すぐに正常稼動時のシステムに戻すことが可能です。

システムの運用管理だけの情報システム部員は、必要なくクラウドデーターセンターのシステムの設定だけで済んでしまいます。(

http://www.runcom.co.jp/seminar1.html)

また、日本の多くの大企業は、情報システムの運用管理をする子会社を持っております。このことは日本企業の経営効率の低さとなっている一因と考えられます。(過去10年間の日本の上場企業の自己資本利益率(ROE)が7%で、世界の平均が13%に比べて低い)

参考1の資料の4ページ目に記載した情報システム部員は、以下のことにITリテラシーの有る頭脳を使うべきと考えております。

○ITをどう使うか?

○ITを使ってどんなビジネスができるか?

○ITは経営にどう役に立つのか?

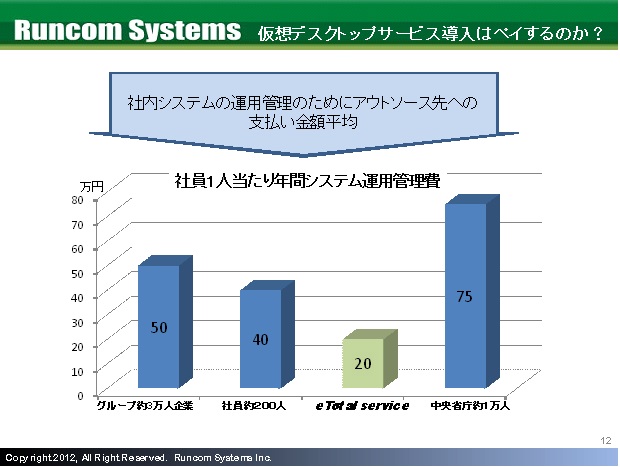

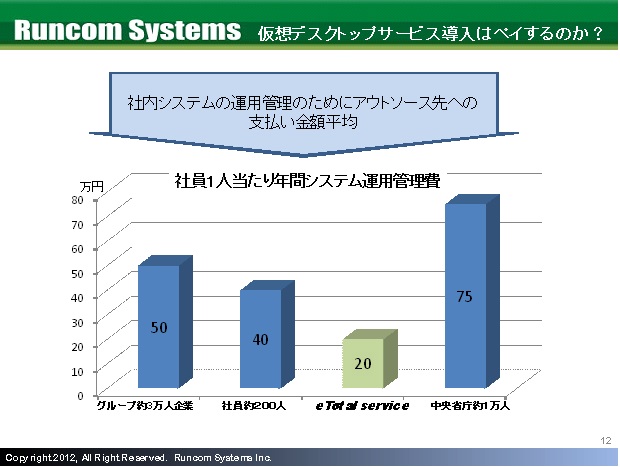

ちなみに、コンピュータの運用管理コストは、NTTコミュニケーションズのビジネスICTセミナーでの資料(

http://www.runcom.co.jp/seminar1.html)をご参照ください。

200人規模の中小企業でも社員1人あたり年間40万円ほどのコストがかかっております。

もう一つの障害は、大手のSier 代表的なNEC、富士通などがそれぞれ数万人の運用管理者を企業に派遣していることです。これらの企業もクラウドデーターセンターにシステムを移行して集中管理することは、コストダウンになり現業をカンニバライズすることになると考えていることです。

2.日本国内に高速回線でつないでバックアップ※できる仕組みの巨大にして安全なクラウドデーターセンターのインフラを構築することです。国として安全なクラウドデーターセンターを、認定することも必要であると考えます。

2.日本国内に高速回線でつないでバックアップ※できる仕組みの巨大にして安全なクラウドデーターセンターのインフラを構築することです。国として安全なクラウドデーターセンターを、認定することも必要であると考えます。

日本のデーターセンターを、私案のように連携するには時間がかかるでしょう。せめて、米国企業のデーターセンターでも日本国内に立地するデーターセンターは、パトリオット法の適用除外という法律を作る事を提案いたします。せめて政府自治体は、パトリオット法を意識して、国内データーセンターは、パトリオット法の適用除外という法律ができるまでは、日本企業のデーターセンターを使うことを制度化することを提案いたします。(2013年6月)

※回線でつないでバックアップするクラウドデーターセンターについては、日商エレクトロにクスが、北海道、関東、関西の3箇所を回線で結び3重バックアップをして、その内2箇所のデーターセンターが壊れても、サーバー保全される仕組みのサービスを始めております。私は、個別企業で小規模にするのでは、コスト的に海外企業の巨大データーセンターサービスに勝てませんので、規模のコストメリットを享受できる仕組みにするべきと考えております。